В феврале 2002 г. лечащим стоматологом в клинику был направлен пациент 31 года, некурящий, с переломом коронки правого второго премоляра верхней челюсти.

Граница перелома проходила апикальнее десневого края, особенно на нёбной поверхности.

На рентгенограмме отмечаются признаки проведенного ранее эндодонтического лечения причинного зуба, но пломбирование канала выполнено неудовлетворительно. Однако рентгенологические признаки разрушения периапикальных тканей отсутствуют. Отмечается нормальный уровень кости в проксимальных участках.

Медицинский анамнез без особенностей. Пациенту предложили несколько способов лечения:

- Способ № 1: Традиционный мостовидный протез на три единицы.

- Способ № 2: Ортодонтическая экструзия корня для удлинения клинической коронки зуба.

- Способ № 3: Удаление корня и последующая имплантация с соответствующим протоколом нагрузки.

Пациент работал телеоператором и часто уезжал в сомандировки, поэтому выразил желание минимизировать число хирургических вмешательств и срок отсутствия зуба. При тщательном осмотре интересующей области отметили здоровую десну и отсутствие пародонтальных карманов в области прилегающих зубов, пациента информировали о возможности установки корневидного имплантата Штрауманн (ТЕ) в лунку сразу после удаления корня зуба, что соответствовало 1-му варианту имплантации по Хеммерле. Пациент согласился с предложенным планом.

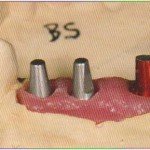

Под местной анестезией на нёбной поверхности альвеонярного гребня в области зубов 16, 15, 14 сформировали юлнослойный лоскут. Для удержания лоскута наложили швы. С вестибулярной стороны разрезов не проводили, чтобы уменьшить риск рецессии мягких тканей. Затем провели минимально травматичное удаление корня размеры лунки позволили сразу установить корневидный имплантат Штрауманн (диаметр тела 4,1 мм; длина 12 мм; диаметр платформы 4,8 мм).