Выбор протокола нагрузки зависит от многих факторов, в том числе от двух самостоятельных явлений: первичного и вторичного контакта имплантата с костной тканью.

Понимание особенностей этих факторов позволяет определить оптимальный протокол протезирования в конкретном клиническом случае.

Первичный контакт с костью

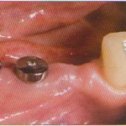

После установки имплантата в челюстную кость некоторая часть его поверхности находится в непосредственном контакте с костной тканью.

Вторичный контакт с костью

По мере заживления костная ткань вокруг имплантата перестраивается, что ведет к появлению новых участков ее контакта с поверхностью имплантата. Такой контакт называется вторичным, он превалирует на поздних этапах заживления по мере уменьшения выраженности первичного контакта.

Сокращение сроков протезирования

Возможность использования протоколов немедленной и ранней нагрузки зависит от: 1) величины первичного костного контакта; 2) объема и качества кости в области имплантации; 3) скорости формирования кости вокруг имплантата.

Немедленная нагрузка

Использование немедленной нагрузки возможно при наличии достаточного объема и качества костной ткани в области имплантации, а также других благоприятных условий.

Ранняя нагрузка

При недостаточно высоком качестве и объеме костной ткани в области имплантации, но при прогнозируемом относительно быстром формировании кости можно использовать протокол ранней нагрузки.

Прямой (непосредственный) окклюзионный контакт

Протез на имплантате вступает в окклюзионный контакт с антагонистами.

Непрямой окклюзионный контакт

Протез на имплантате не вступает в окклюзионный контакт с антагонистами, т.е. выведен из окклюзии

Прогрессирующая нагрузка

В этом случае реставрация на имплантате сначала входит в «легкий» контакт с антагонистами, а затем ее постепенно вводят в полный контакт.